Dans son beau livre Sur le chemin des oiseaux, l’autrice Élise Rousseau questionne, entre autres choses, nos attachements familiaux, en observant que les oiseaux s’encombrent bien moins que nous. « Les oiseaux sont des êtres libres : ils ne fêtent pas Noël. »[1], et plus loin, « Exceptionnels dans le règne animal, les couples d’albatros durent toute une vie : oui, mais ils ne fréquentent ni frères et sœurs, ni oncles, ni tantes, ni belle-mère, ni beau-frère, ni belle-sœur, ni cousins ! Et quand leurs petits sont grands, ils les laissent vivre leur vie. »[2]

Pourquoi sommes-nous, en tant qu’êtres humains, si attachés à la notion de famille ? S’agit-il d’une donnée biologique, d’une construction sociale, économique ? Est-elle une évolution de la notion de clan, de tribu, unités très longtemps nécessaires à la survie des humains ? Tout cela à la fois, bien certainement. Chaque famille porte par ailleurs son propre système de loyauté comme autant de règles implicites : la fréquence des contacts, la présence aux fêtes de famille, les échanges de cadeaux et de soins, tout cela forme un enchevêtrement complexe d’attentes, de réciprocités, de fidélités. Étudiés d’abord par des anthropologues comme Marcel Mauss puis Claude Lévi-Strauss, les systèmes d’échange et de réciprocité seront plus tard analysés dans le champ familial par le psychiatre Iván Boszormenyi-Nagy[3], fondateur de la thérapie contextuelle. Pas de groupe humain sans système structurant et équilibrant de réciprocités, régi par un appareil de lois explicites et implicites, pourrait-on dire en résumé.

Dans le champ familial, le réseau des loyautés est fait de contrats muets, voire cachés, que l’on n’a souvent pas signés consciemment et qui ont tendance à se répéter de génération en génération. Ces contrats méritent d’être questionnés, mis à jour, résiliés ou nuancés. Aujourd’hui, la notion de famille continue par ailleurs à évoluer avec l’apport de nouvelles représentations grâce aux personnes queer notamment, mais également grâce à des chercheuses comme Donna Haraway qui remettent radicalement en question les fondements mêmes de la famille biologique[4]. Des autrices comme Alice Raybaud[5] et Hélène Giannecchini[6] redonnent en même temps une place de choix aux ami·e·s dans le cercle familial. Questionner notre loyauté envers la notion de famille de sang, et donner sa juste place à la famille de cœur (qui peut par ailleurs aussi, fort heureusement, comprendre des membres de notre famille de sang), semble de toute manière une opération salutaire et libératrice.

Cette liberté à conquérir n’est cependant pas une mince affaire, et les injonctions silencieuses ou bruyantes, les chantages affectifs et tout simplement la peur de se retrouver seul·e ont encore de beaux jours devant eux. On peut partir au bout du monde, on ne dénouera pas forcément pour autant la pelote de tensions, d’attentes, de blessures et de conflits qui peuvent nous lier à notre famille d’origine. Au mieux, la famille est le cocon protecteur et bienveillant qui nous permet de grandir, de développer nos forces et notre personnalité, et d’ouvrir grand nos ailes pour prendre notre envol le moment venu. Au pire, et bien plus souvent qu’on ne veut le voir, il s’agit du lieu de tous les abus, de toutes les maltraitances, castrations et humiliations. Entre les deux, un nombre infini de possibilités.

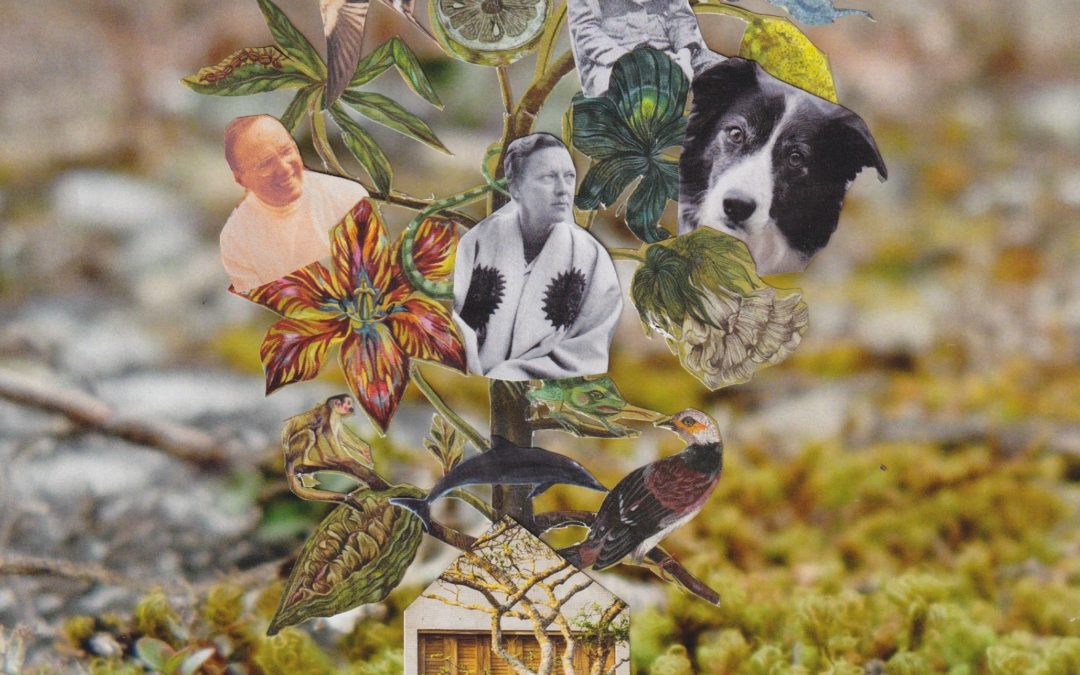

Inspirons-nous donc des oiseaux, des autrices visionnaires et du champ illimité de l’imagination pour étoffer nos appartenances, donner leur juste place à tous les êtres qui ont enrichi notre vie, qui nous ont nourri·e·s, protégé·e·s, consolé·e·s, qui nous ont enseigné, nous ont soutenu·e·s, égayé·e·s. Qu’il s’agisse d’animaux, d’arbres, de rivières, de personnages de fiction ou d’artistes, d’aventurières ou de biologistes, de frères ou d’amies : nous ne sommes pas seul·e·s et notre chemin est pavé de rencontres signifiantes, aussi discrètes ou inofficielles soient-elles parfois.

_______________________________

[1] Élise Rousseau, Sur le chemin des oiseaux, Paris, Grasset, 2023, p. 60.

[2] Ibid., p. 64.

[3] Voir par exemple Iván Boszormenyi-Nagy et Geraldine M. Spark, Invisible Loyalties : Reciprocity in Intergenerational Family Therapy, New York, Harper & Row, 1973. En français, voir notamment Catherine Ducommun-Nagy, Ces loyautés qui nous libèrent, Paris, Jean-Claude Lattès, 2006 et Pierre Michard, La thérapie contextuelle de Boszormenyi-Nagy. Enfant, dette et don en thérapie familiale, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2017.

[4] Donna Haraway, « Faites des parents !» et « Histoires de Camille » dans Vivre avec le trouble, trad. de l’anglais par Vivien García, Vaulx-en-Velin, 2020, pp. 217-232 et 287-346.

[5] Alice Raybaud, Nos puissantes amitiés, Paris, La Découverte, 2024.

[6] Hélène Giannecchini, Un désir démesuré d’amitié, Paris, Le Seuil, 2024.